L’enseignement en Auvergne à l’époque contemporaine

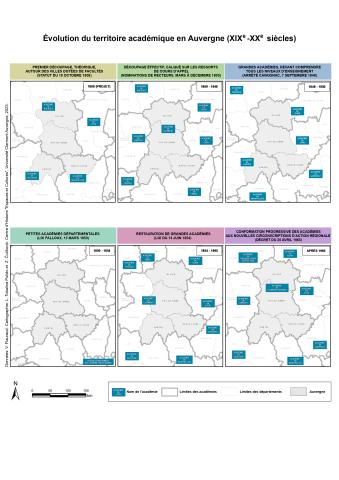

Un territoire académique

L’ensemble territorial regroupant l’Auvergne, le Bourbonnais et le Velay a vu sa cohésion renforcée, au cours des xixe et xxe siècles, par la constitution, dans le domaine de l’enseignement, d’une académie commune, ayant son siège à Clermont-Ferrand. La cohésion qu’elle a imprimée n’est pourtant pas toujours allée de soi. Le statut de division de la France en académies du 18 octobre 1808, ou le découpage de 1848, envisageant de grandes académies, ont l’un et l’autre réparti les départements du cœur du Massif central entre plusieurs ensembles périphériques. Quant à la loi Falloux de 1850, elle a créé, quatre années durant, de petites académies, départementales. Toutefois, la référence au modèle judiciaire dans la structuration du territoire français – le décret impérial du 17 mars 1808 prévoyant à terme une académie par cour d’appel – a conduit, une première fois en 1809, à un alignement sur le ressort de la cour d’appel de Riom. En 1854, la réinstauration d’académies de taille moyenne a conservé la base territoriale de 1809, mais en englobant cette fois dans l’aire académique clermontoise une partie du Limousin (Creuse, Corrèze). Une autre vision du territoire se dessinait, constituant de fait un « pôle Massif central » dans la carte de l’administration éducative. Il a subsisté jusqu’en avril 1965, date de création d’une académie de Limoges qui a intégré les départements limousins. Cette modification a pris place dans une phase de conformation progressive des académies aux nouvelles circonscriptions d’action régionale, qui s’est étalée de 1961 à 1975. La nouvelle coïncidence des cadres territoriaux a facilité, ensuite, l’application des lois de décentralisation qui, à partir de 1982, ont confié aux régions et départements des compétences particulières en matière d’enseignement (lycées, collèges) et de formation.

Le xixe, siècle de la scolarisation

Le cadre académique commun s’est articulé avec la cohabitation dans le temps long entre un enseignement public et un enseignement privé. L’attribution du monopole de l’enseignement à l’Université impériale (1806) n’avait pas empêché en effet l’ouverture d’institutions ou pensions privées, quoique sous condition de diplôme et d’autorisation préalable limitée dans le temps. Puis la liberté de l’enseignement à part entière s’est imposée progressivement, avec passage à un régime de déclaration, combiné avec des garanties de compétences préalablement acquises par les enseignants : pour le primaire (1833) puis le secondaire (1850) et enfin le supérieur (1875). Mais jusqu’en 1886, des congréganistes ont pu enseigner indifféremment dans « le public » et « le privé ». Clermont-Ferrand était ainsi devenu le chef-lieu d’un district des Frères des écoles chrétiennes, instituteurs dans des écoles aussi bien publiques que privées, accueillant leur noviciat pour les départements d’un large Massif central, de la Loire à la Creuse, du Cher au Cantal.

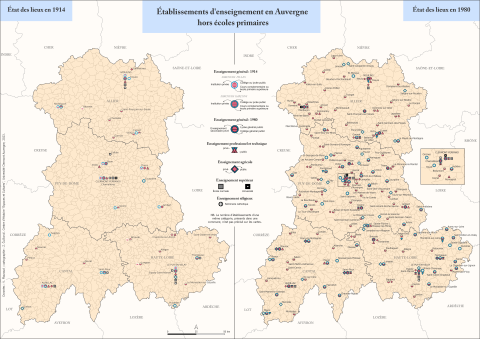

Les phases temporaires d’éclatement du territoire auvergnat entre plusieurs académies avaient été justifiées par l’absence d’un enseignement supérieur à part entière. Mais, initialement, la faiblesse du maillage éducatif touchait aussi de façon significative la formation élémentaire. En 1826, la Carte figurative de l'instruction populaire de la France de Charles Dupin faisait apparaître l’Auvergne – étendue à la Corrèze –, la Bretagne et un pôle Orléanais-Touraine comme les trois principales zones de faiblesse de l’instruction primaire masculine en France. L’appartenance ancienne à une France moins alphabétisée – au sud de la ligne Saint-Malo – Genève – semble s’être combinée ici avec une pauvreté rurale marquée, qui a fait percevoir longtemps la scolarisation comme pénalisante : elle privait de bras. À l’inverse, si la carte de la situation au début du xxe siècle (1914) que nous présentons n’intègre pas de géolocalisation des écoles primaires, c’est parce que désormais chaque commune en possédait au moins une. La plupart du temps, elle disposait même au moins d’une école pour les garçons et d’une autre pour les filles, respectant un dualisme fondamental jusque dans les années 1960-70 qui ont vu s’instaurer la mixité : dans le Cantal ou dans l’Allier en 1914, un peu plus du dixième seulement des communes étaient dépourvues de ce doublon. L’ubiquité de l’enseignement primaire à la fin du xixe et au début du xxe siècle a été l’aboutissement d’une série de lois qui ont systématisé progressivement sa présence : loi Guizot en 1833 (chaque commune de plus de 300 habitants doit entretenir une école primaire de garçons) ; loi Falloux en 1850 (une école de filles à partir de 800 habitants) ; loi Duruy de 1867 (abaissement de ce seuil à 500 habitants) ; loi Ferry en 1882 (école gratuite et obligatoire). Pour former le personnel public nécessaire, les écoles normales départementales d’instituteurs se sont développées à partir des années 1830 (dans le Cantal, la première n’était pas dans le chef-lieu, mais à Salers), celles d’institutrices après 1880. La laïcisation du personnel enseignant du public en 1886, puis l’interdiction de l’enseignement aux congrégations en 1904, n’ont pas affaibli néanmoins l’enseignement privé élémentaire : la parade fut, d’abord, de fonder des écoles privées, puis de « séculariser » les religieux ou religieuses qui enseignaient. Dans le Cantal, en 1914, les deux tiers des écoles congréganistes présentes en 1903 avaient subsisté sous la forme d’écoles privées sécularisées. Mais c’est en Haute-Loire, relevant des terres de très forte pratique religieuse du sud du Massif central, que la part de l’enseignement élémentaire privé apparaissait la plus forte.

L’ubiquité atteinte par l’enseignement élémentaire contraste avec la présence très sporadique de l’enseignement secondaire, et plus encore de l’enseignement supérieur, matérialisée sur la carte de la situation en 1914 : conformément au modèle national, ils sont pour l’essentiel encore réservés à une élite sociale, qui bénéficie en outre de classes élémentaires spécifiques dans les établissements secondaires, les écoles primaires étant celles des « enfants du peuple ». Pour bien des familles, le coût de l’enseignement secondaire a longtemps constitué un barrage social : la gratuité n’a commencé à être introduite, dans les établissements publics, que dans l’entre-deux-guerres. Au début du xxe siècle, le maillage du territoire était encore relativement lâche. Il avait commencé à se dessiner en 1802, avec la création des lycées (« collèges royaux » entre 1815 et 1848), et des écoles secondaires (futurs collèges), réservés aux garçons : c’est le mode de financement qui distingua les lycées (subventionnés par l’État) des collèges communaux (avec subsides locaux), et non le niveau des classes. L’enseignement secondaire féminin public ne s’est vraiment développé qu’à partir de la IIIe République, après la loi Sée (1880). Les lycées sont restés longtemps rares, mais sans refléter forcément la hiérarchie urbaine : c’est en raison d’affinités politiques particulières que Moulins a fait partie de la toute première vague de villes hors Paris – elles furent huit – à être dotées d’un lycée de garçons (décision d’octobre 1802, pour une ouverture dès 1803) ; Clermont-Ferrand a attendu 1808, Le Puy 1834, Aurillac 1887, l’Allier obtenant un second établissement d’État en 1880 (ouvrant en 1883), à Montluçon. Les premières implantations des lycées de jeunes filles ne concordaient pas non plus avec la démographie. Moulins (1883) a précédé Le Puy (1887 : son député Charles Dupuy est alors très impliqué dans les questions d’éducation et ne va pas tarder à devenir ministre de l’Instruction publique) puis Clermont (1896, pour une ouverture en 1899), pendant qu’Aurillac en est restée dépourvue jusqu’aux années 1930. Les collèges communaux de garçons avaient plus systématiquement vu le jour dans les agglomérations chefs-lieux d’arrondissement (ou préfectures en attente d’un lycée) – à l’exception de sous-préfectures supprimées à terme (Murat, Gannat, Lapalisse) ou de promotion tardive (Yssingeaux) où ils ne durent guère ou sont absents – ou dans la prolongation temporaire d’un héritage ancien (Billom, qui disparaît dès le milieu du xixe siècle). Pour les jeunes filles, à la veille de la Grande Guerre, l’enseignement secondaire public (hors écoles primaires supérieures et cours complémentaires, intégrés à la carte présentée parce qu’ils recouvrent un niveau de formation au-delà de l’élémentaire) ne présentait d’implantation hors préfecture que dans l’Allier (Montluçon), le Cantal, dépourvu de lycée féminin, n’étant doté d’un cours secondaire qu’en 1904-1905, à Aurillac. L’essor de l’enseignement secondaire privé était demeuré pour sa part limité jusqu’à 1850, sous le régime de l’autorisation préalable, et davantage le fait d’initiatives de laïcs. Mais là encore, ce n’est que dans les principales villes ou leurs banlieues que se situent les créations pérennes (pour les jeunes gens, Billom fait exception, avec transfert à Courpière en 1884). Clermont, la grande ville de cet espace, est d’autre part celle qui a cumulé le plus de créations d’institutions secondaires privées, et la plupart des institutions privées non religieuses.

Pour les meilleurs élèves issus des catégories populaires ou de la petite bourgeoisie, les écoles primaires supérieures ou les cours complémentaires (côté public) et les petits séminaires (côté privé) offraient – aux garçons, surtout – des solutions alternatives pour continuer à se former au-delà de l’école élémentaire, mais hors du secondaire, socialement élitiste. Les premières, initiées en 1833, n’ont commencé à connaître vraiment un essor que sous la IIIe République ; hors Puy-de-Dôme, et plus particulièrement dans l’Allier et en Haute-Loire, elles ont permis de doter tout un réseau de petites villes (non-chefs-lieux d’arrondissement, et sans collège) d’une offre au-delà de l’enseignement élémentaire strict. Si les petits séminaires jouaient ce rôle, dans le privé, à l’égard des garçons, c’est parce que dès les années 1810-1820, ils avaient été détournés de leur fonction originelle. À la veille de la Grande Guerre, le Puy-de-Dôme en comptait encore un (à Cellule) et la Haute-Loire deux (Espaly et Yssingeaux). Le diocèse de Saint-Flour avait perdu Pleaux, très actif de 1806 à 1906.

L’enseignement technique était alors le parent pauvre. Quelques écoles de dessin à finalité professionnelle, nées parfois dès la Restauration dans les préfectures, ont pu en faire office. Les « écoles pratiques de commerce et d’industrie » sont apparues bien plus tard, à la veille de la Grande Guerre, se concentrant dans les chefs-lieux de départements (Clermont en 1902 ; Le Puy en 1903, initiée par les fabricants de dentelle), ou dans des villes explicitement industrielles (Thiers) – l’Allier n’en sera doté que dans l’entre-deux-guerres et le Cantal est resté à l’écart. Pour l’enseignement agricole, le décret de 1848 avait donné une impulsion statutairement plus généralisée, mais qui n’a pas réussi à prendre réellement corps, prévoyant une ferme-école par département et des instituts régionaux, l’un des quatre du pays étant créé dans le Cantal, à Saint-Angeau (Riom-ès-Montagnes). Ce dernier, pourtant, n’a pas fonctionné en tant que tel au-delà de 1852. Dans les années 1880, c’est à l’Allier que profite la vague de création par l’État d’écoles pratiques d’agriculture, pensées comme intermédiaires entre les instituts nationaux et les fermes écoles (celle de Gennetines, créée en 1880, est une des 45 du pays en 1900). Mais le Cantal obtient en 1909 un établissement de formation agricole de stature nationale : l’École nationale d’industrie laitière.

La massification de l’enseignement secondaire et supérieur

Ce n’est qu’à partir des années 1950 que l’accès à l’enseignement secondaire s’est progressivement généralisé, en rapport avec la tertiarisation de la société. Les décennies centrales du xxe siècle ont enregistré une reconfiguration de la répartition des élèves : non plus tant selon un critère social, que selon des cycles. Dès 1936-1937, les classes élémentaires des lycées étaient rattachées à la direction de l’enseignement primaire, avant qu’en 1941 le primaire supérieur ne soit inclus dans le « second degré ». Les cours complémentaires, pour leur part, en forte croissance à partir de 1945, sont transformés en 1959 en CEG (collèges d’enseignement général), qui incarnent tout particulièrement le déploiement de l’enseignement secondaire à la campagne. À partir de 1963 (loi Fouchet-Capelle) sont créés les CES, collèges d’enseignement secondaire, plus urbains (il faut un minimum de 4 000 habitants agglomérés), qui offrent à la fois les filières classiques des lycées et celles des CEG. En 1975 (loi Haby) une seule structure subsiste : le collège, de la 6e à la 3e (le lycée se concentre désormais sur les 2des, 1ères, terminales). Les années 1970 ont également été celles de la généralisation de la mixité, dont la mise en place a joué dans la redistribution des établissements : Aurillac est ainsi passée de deux lycées généraux à un seul, les locaux du lycée de jeunes filles (promu dans ce statut en 1931) accueillant à la rentrée 1976 un collège. Au début des années 1980, le réseau des collèges maille désormais densément le territoire : ils sont présents dans quasiment tous les chefs-lieux de cantons, les exceptions concernant en général les cantons en périphérie des principales agglomérations, qui offrent déjà une large gamme de formations scolaires. L’enseignement privé, pour sa part, a changé de nature. Face à la massification de la demande de scolarisation dans le secondaire, il est devenu pour l’État un moyen d’externaliser en partie la charge, avec en 1959 la loi Debré, qui crée le contrat d’association en vertu duquel des établissements privés voient leur personnel rémunéré par l’État, mais doivent dès lors accueillir tous les enfants, sans discrimination religieuse. L’inscription est d’autre part désormais moins liée à des motivations politico-religieuses, que sociales (échapper aux contraintes de la carte scolaire) et/ou de remédiation en cas d’échec scolaire. La carte régionale d’implantation reprend celle de la densité de la population. Le gradient démographique joue donc : en valeur absolue, c’est le Puy-de-Dôme qui a le plus d’établissements secondaires privés. Toutefois, le gradient de la pratique religieuse reste déterminant, avec une présence proportionnellement plus affirmée en Haute-Loire et dans le Cantal qui se rattachent aux terres très chrétiennes du sud du Massif central (avec respectivement 5 000 et 8 000 habitants environ pour un établissement privé secondaire) et réduite dans le Puy-de-Dôme et l’Allier (autour de 14 000 et 18 000 habitants par établissement). La Haute-Loire se distingue également par les effets d’une présence protestante ancienne : le collège Cévenol, au Chambon-sur-Lignon, ouvert en 1938, à l’instigation du pasteur Trocmé, subsiste jusqu’en 2014.

Quant à l’enseignement technique, il a été structuré, d’abord, dans les années 1930-1940, en centres d’apprentissage formant les ouvriers, et en collèges techniques destinés aux techniciens, remplaçant les écoles pratiques du commerce et de l’industrie. En 1959, les premiers sont devenus collèges d’enseignement technique (CET), puis LEP (lycées d’enseignement professionnel) en 1975 ; les seconds, lycées techniques. Ces formations techniques ne maillent guère le réseau des chefs-lieux de cantons, et recoupent globalement la carte des chefs-lieux d’arrondissements, les exceptions tenant au fait d’agglomération (Commentry, Cusset, Yzeure dans l’Allier ; Chamalières avec son lycée hôtelier), à l’héritage d’un statut administratif ancien (Gannat, Murat) ou à un contexte industrialo-minier (Sainte-Florine / Brassac-les-Mines ; Saint-Éloy-les-Mines ; Volvic pour la taille de la pierre et ses implications architecturales).

L’enseignement supérieur est demeuré pour sa part très centralisé jusqu’aux années 1980, circonscrit à Clermont-Ferrand et à un établissement montluçonnais. À Clermont, au xixe siècle, il y avait une école secondaire de médecine, mais qui ne fut pas faculté à part entière avant 1954. Point, non plus, d’enseignement du droit – le pendant habituel de la médecine, comme « faculté professionnelle » assurant la reproduction sociale dans les professions libérales –, une « école » n’étant créée qu’en 1913, par initiative locale, comme établissement privé. Alors qu’il a pu être dit que l’existence d’une université entre 1808 et 1815 n’avait été que formelle, son rôle se limitant à accorder le baccalauréat, il y eut bien une faculté des lettres ouverte en 1810 dans les locaux de l’ancien hospice de la Charité, dotée de cinq professeurs. Toutefois, après 1815, une « commission remplaçant la faculté », réunissant le recteur, le proviseur et quelques professeurs du lycée clermontois, suffit à la tâche de dévolution du baccalauréat. La faculté des lettres n’a été recréée qu’en 1854, en même temps que l’académie de Clermont, et une faculté des sciences a vu alors le jour. La construction d’un « palais des facultés » a été entreprise, entre 1859 et 1864, mais il accueillait d’abord le rectorat – qui y est demeuré – dans le pavillon central, logeant les facultés dans les deux ailes : les étudiants étaient rares. Ce n’est qu’à partir de la IIIe République que les effectifs ont commencé à augmenter – mais en 1910, la faculté des lettres n’avait encore que 66 étudiants. C’est la loi de 1896 qui a fait naître une « université de Clermont-Ferrand » (intégrant l’école de médecine). Peu à peu, d’autres institutions, d’initiative locale, s’y sont agrégées : Observatoire météorologique du puy de Dôme en 1899 ; Institut industriel et commercial (Institut de chimie) en 1919 ; école dentaire en 1928 ; Instituts d’hydrologie et d’éducation physique dans les années 1930... Une faculté publique de droit et sciences économiques de plein droit ne naît qu’au début des années1960. En revanche, l’école supérieure de commerce créée par la chambre de commerce et la région économique en 1919 est restée une grande école non intégrée à l’université. Le décollage du nombre d’étudiants n’a vraiment eu lieu que dans la foulée de la massification du second degré, dans les années 1960. La loi Faure de 1968 a fait alors éclater le système des facultés, remplacées par une multiplicité d’Unités d’enseignement et de recherche (UER). Mais une seule était alors hors de Clermont : l’IUT de Montluçon. La scission en deux universités en 1976 (ne fusionnant de nouveau qu’en 2017) n’a pas modifié immédiatement cette centralité clermontoise : ce n’est que dans le cours des années 1980-90 qu’un desserrement a été entrepris, avec l’installation d’IUT ou d’antennes universitaires dans plusieurs villes de la région.

Source(s)

Archives départementales du Cantal, 1 T 383, Enquête sur les écoles primaires élémentaires privées dans le Cantal (1911) ; 1 T 1038, Fonds de l’inspection académique, Enseignement privé et confessionnel (1851-1916).

Archives départementales du Puy-de-Dôme, Archives du rectorat, 3131 W 135, Statistiques, lycées et collèges d’enseignement général, technique et secondaire, 1979-80, 1980-81 ; 30 W Enquêtes 16, Effectifs d’élèves d’établissements privés du Puy-de-Dôme, second degré, 1975-76, 1980-81.

Open Data du ministère de l’Éducation nationale, Annuaire de l’éducation (comprenant les dates de création ou de reconnaissance des établissements encore ouverts) : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/annuaire-de-leducation

Annuaires administratifs départementaux (du début du xixe siècle aux années 1940 ; en particulier pour 1914).

Ordo, ou Annuaires diocésains (Moulins, Clermont, Saint-Flour, Le Puy) ; en particulier pour 1914 et 1980.

Annuaires téléphoniques des départements de la région Auvergne, 1980.

Académie de Clermont-Ferrand, Annuaire 1995-1996, Clermont-Ferrand, Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand, 1995.

« L’enseignement agricole », dans Agreste Auvergne Rhône-Alpes, mai 2015, p. 8.

Barthélémy Roger, « L’enseignement agronomique et la formation professionnelle des agriculteurs en région Auvergne », Revue d’Auvergne, t. 94, no 479, 1980, p. 193-213 [listes annexées, pour 1980].

Zalay Marion (dir.), Panorama de l’enseignement agricole, Paris, Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, 2010.

Bibliographie

Synthèses

Albertini Pierre, Borne Dominique, L’école en France du xixe siècle à nos jours, de la maternelle à l’université, Paris, Hachette, 2014.

Condette Jean-François, Les recteurs d’académie en France de 1808 à 1940, Paris, INRP, 2006.

Heurdier Lydie, Prost Antoine, Les politiques de l’éducation en France, Paris, La Documentation française, 2014.

Lembré Stéphane, Histoire de l’enseignement technique, Paris, la Découverte, 2016.

Luc Jean-Noël, Histoire de l’enseignement en France, XIXe-XXIe siècle, Paris, Armand Colin, 2020.

Mayeur Françoise, Prost Antoine, Histoire de l’enseignement et de l’éducation, t. III, 1789-1930 ; t. IV, Depuis 1930, Paris, Perrin, 2004.

Prost Antoine, Éducation, société et politiques : une histoire de l’enseignement en France de 1945 à nos jours, Paris, Le Seuil, 1997.

Savoie Philippe, La construction de l’enseignement secondaire, 1902-1914, Lyon, ENS éditions, 2013.

Travaux sur l’Auvergne

Ameil Cécile, L’enseignement secondaire public dans le Puy-de-Dôme, 1799-1815, mémoire, Clermont-Ferrand, université Blaise-Pascal, 1999.

Amiral Pierre, Aperçus sur l’école publique dans le Cantal de Louis-Philippe à la guerre de 1914, Aurillac, Comité départemental de l’Action laïque du Cantal, 2007.

Blachon Julien, 150 ans d’enseignement agricole en Auvergne, Clermont-Fd, DRAF Auvergne, 1999.

Hatzfeld Olivier, Le Collège cévenol a cinquante ans : petite histoire d’une grande aventure, Le Chambon-sur-Lignon, 1989.

Jéminet Marie-Noëlle, L’instruction primaire dans l’arrondissement d’Aurillac de la Restauration à Jules Ferry, thèse, université Blaise-Pascal, dir. J.-J. Becker, 1984.

Lacaze Maryse, L’enseignement secondaire dans le Puy-de-Dôme de 1815 à 1850, mémoire, Clermont-Ferrand, Faculté des lettres et sciences humaines.

Lambersend Didier, La laïcisation des écoles publiques congréganistes dans le Puy-de-Dôme, 1879-1905, mémoire, Clermont-Ferrand, université Blaise-Pascal, 1997.

Moracchini Charles, Système éducatif et espaces fragiles : les collèges dans les montagnes d’Auvergne, Clermont-Ferrand, Ceramac, 1992.

Morand Renaud Bénédicte, Les lycées dans la fabrique urbaine. Quelques cas de figure choisis en Région Auvergne-Rhône-Alpes avant inventaire (1802-1988), Service de l’Inventaire de la région Auvergne Rhône-Alpes, 2020. ⟨hal-02750967⟩

« Notes sur les origines de la Faculté des Lettres de Clermont-Ferrand », dans Mélanges littéraires publiés par la Faculté des Lettres de Clermont-Ferrand à l'occasion du centenaire de sa création (1810-1910), Clermont-Ferrand, Société anonyme du « Moniteur du Puy-de-Dôme », 1910, p. 5-14.

Rivet Auguste, Michel Denis, « Chap. 24 - La démocratisation de tous les enseignements », dans 1900-2000 : Un siècle en Haute-Loire, Le Puy-en-Velay, Cahiers de la Haute-Loire, 2001, p. 269-294.

Rouger Elsa, Le rectorat, ancien palais universitaire, Clermont-Fd, Académie de Clermont-Fd, 2015.

Rougeron Georges, « Les services éducatifs », dans Le département et les services publics en Allier (XVIIIe-XXe), Montluçon, Typocentre, 1987, p. 310-342.

Schnerb Madeleine, « L’enseignement primaire dans le Puy-de-Dôme avant et après la loi Guizot. Première moitié du XIXe siècle », Revue d’Auvergne, 1936.

Soutric Anne, Écoles publiques, écoles privées : effets de la concurrence sur la création et le fonctionnement des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires publics en Haute-Loire (1881-1951), Lille, ANRT, 2002.

Spinazze Claudine, École et entreprise : les écoles primaires Michelin à Clermont-Ferrand de 1940 à 1967, thèse, Lille, ANRT, 1994.

Travaux sur d’autres régions

Bodé Gérard, Vènes Hubert, Foltz-Gaveau Élisabeth, Les établissements d’enseignement technique en France, 1789-1940, t. 1, La Corrèze ; t. 2, Le Lot, Lyon, INRP, 2005.

Ferrand Malorie, « La première carte scolaire dans la Drôme et en Ardèche (années 1960) : entre normalisation et négociation », Géoconfluences, mars 2019 [en ligne].